Klares Votum für Solidarität

Wir haben 3.000 Menschen in Deutschland gefragt, wie sie sich ihren Sozialstaat vorstellen. Die Antwort wird alle Politiker*innen überraschen, die seit Jahren von "notwendigen Reformen" und "Eigenverantwortung" sprechen.

Denn die Menschen haben längst entschieden: Sie wollen mehr Sozialstaat, nicht weniger. Sie wollen mehr Sicherheit, nicht weniger. Und sie sind sogar bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen. Das zeigt das sozialstaatsradar 2025. Eine Studie, die mit vielen Mythen aufräumt.

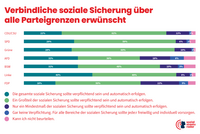

Staat statt privat: Verbindliche soziale Sicherung gewünscht

Die Ergebnisse sind eindeutig: 80 Prozent der Befragten erwarten, dass mindestens ein Großteil der sozialen Sicherung verpflichtend erfolgt. Nur 12 Prozent wünschen sich lediglich ein Mindestmaß an obligatorischem Schutz, und nur 3 Prozent bevorzugen vollkommene Eigenverantwortung.

DGB/Joanna Kosowska

Ganz im Gegenteil: Eine überwältigende Mehrheit will ein verpflichtendes und automatisches Sicherheitsnetz.

Vertrauen in den Staat

Zwei Drittel aller Befragten trauen dem Staat als Leistungserbringer deutlich mehr zu als privaten Anbietern. Wer eine größtenteils automatische Absicherung will, möchte diese regelmäßig durch öffentliche Systeme bereitgestellt wissen (über 70 Prozent).

Parteiübergreifender Konsens

Auch bei unterschiedlicher Parteipräferenz sprechen sich klare Mehrheiten für eine umfassende verpflichtende Absicherung aus:

- SPD, Grüne, Linke: jeweils über 88 Prozent

- CDU/CSU: 83 Prozent

- BSW: knapp 80 Prozent

- FDP und AfD: etwa 68 Prozent

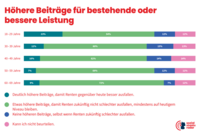

Mehr statt weniger: Bereitschaft zu höheren Beiträgen

Eine klare Mehrheit der sozialversichert Beschäftigten ist bereit, höhere Beiträge zu leisten, um sozialstaatliche Leistungen mindestens zu erhalten:

- Rente: 63 Prozent für etwas höhere Beiträge, weitere 12 Prozent für deutlich höhere Beiträge

- Gesundheit: 63 Prozent für etwas höhere, 11 Prozent für deutlich höhere Beiträge

- Pflege: 63 Prozent für etwas höhere, 12 Prozent für deutlich höhere Beiträge

Junge Generation steht zum Rentensystem

Entgegen allen Behauptungen zeigen gerade jüngere Arbeitnehmer*innen Bereitschaft, höhere Beiträge zu zahlen: 23 Prozent der unter 30-Jährigen sind sogar zu deutlich höheren Rentenbeiträgen bereit – fast doppelt so viele wie im Gesamtdurchschnitt. Von einem Generationenkonflikt kann keine Rede sein.

Stefan Schmidbauer

Unsere Befragung zeigt: Gerade jüngere Beschäftigte sind zu höheren Beiträgen bereit, um eine gute Rente zu erreichen. Die Politik sollte sich das zu Herzen nehmen. Das bedeutet: Mindestens das derzeitige Rentenniveau garantieren. Und versicherungsfremde Leistungen, wie die Mütterrente, endlich voll aus Steuern finanzieren – und nicht über die Rentenkasse.

Hohe Ansprüche: Was die Menschen erwarten

Alterssicherung: 75 Prozent Nettoersatzrate gewünscht

Die Bevölkerung hält im Mittel eine Nettoersatzrate von 75 Prozent für angemessen – die Hälfte wünscht sogar noch mehr. Die Nettoersatzrate gibt an, welcher Prozentsatz des vorherigen Nettoeinkommens durch eine Sozialleistung ersetzt wird. Zum Vergleich: Im gesetzlichen Rentensystem liegt dieser Wert aktuell unter 60 Prozent.

Pflege: Vollversicherung statt Teilkasko

Das aktuelle System – die soziale Pflegeversicherung zahlt einen Fixbetrag, Sie bezahlen den Rest – befürworten nur 7 Prozent der Befragten.

Fast die Hälfte der Befragten, nämlich 49 Prozent, wünscht sich einen sogenannten "Sockel-Spitze-Tausch". Das bedeutet, dass das System umgedreht werden soll. Anstatt dass die Versicherung einen festen Betrag zahlt und Sie den Rest übernehmen, sollen Sie einen festen Eigenanteil zahlen und die Versicherung übernimmt alles darüber hinaus. Sie würden dann zum Beispiel immer nur 1.000 Euro pro Monat selbst zahlen, egal ob die Pflege 2.000 oder 4.000 Euro kostet.

Ein Drittel der Befragten geht noch weiter und wünscht sich eine komplette Vollversicherung. Das würde bedeuten, dass die Pflegeversicherung alle Pflegekosten übernimmt, genau wie die Krankenversicherung alle Kosten im Krankenhaus trägt. Sie müssten dann gar nichts mehr dazuzahlen.

Mehr Steuerzuschüsse gefordert

Während der Bundeszuschuss zur Krankenversicherung nur noch knapp 5 Prozent beträgt und in der Pflegeversicherung ganz ausgesetzt ist, sollten nach dem Willen der Befragten fast 40 Prozent dieser Ausgaben mit Steuermitteln bestritten werden.

Solidarität statt Spaltung: Gemeinsame Systeme gewünscht

Erwerbstätigenrente für alle

Drei Viertel der Bürger*innen plädieren für eine Ausweitung des Versichertenkreises in der Rentenversicherung:

- 46 Prozent für eine allgemeine Erwerbstätigenrentenversicherung (inklusive Selbstständige und Beamt*innen)

- 29 Prozent für ein Bürgermodell (alle Einkommensarten, alle Wohnbürger*innen)

- Nur 15 Prozent für das bestehende gegliederte Modell

Parteiübergreifende Zustimmung

Klare Mehrheiten für eine Abkehr vom bestehenden System gibt es unter Anhänger*innen aller Parteien:

Beitragsbemessungsgrenze abschaffen

Mehr als die Hälfte der Bürger*innen (52 Prozent) will eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der Kranken- und Pflegeversicherung, die zum Zeitpunkt der Befragung bei durch 5.175 Euro brutto pro Monat lag. Ab diesem Einkommen werden keine weiteren Beiträge mehr fällig. Gutverdiener*innen tragen dann nicht mehr nach ihrem wirtschaftlichen Leistungsvermögen bei.

Die Positionen im Detail:

- 52 Prozent für Abschaffung der BBG

- 24 Prozent für Beibehaltung in jetziger Form

Arbeitskammer des Saarlandes

In starken Solidarsystemen muss die Anerkennung der persönlichen Lebensleistungen mit einem starken sozialen Ausgleich verbunden werden, für die, die ihn brauchen. Und dazu gehört, dass der soziale Ausgleich solidarisch finanziert wird.

Sozialer Ausgleich erwünscht

Bei der Rentenhöhe befürworten:

- 41 Prozent: Volle Berücksichtigung der eigenen Zahlungen

- 43 Prozent: Gewissen Ausgleich zur Vermeidung von Altersarmut

- 11 Prozent: Gleiche Renten für alle

Für eine echte Mindestrente wird durchschnittlich ein Wert von 1.327 Euro im Monat genannt.

sozialstaatsradar-Archiv

Alle Ausgaben des sozialstaatsradars zum Download

-

sozialstaatsradar 2025 Download PDF

Kontakt

So erreichen Sie uns

Magnus Brosig

Arbeitnehmerkammer Bremen

Frank Bandau

Arbeitskammer des Saarlandes

Ingo Schäfer

Deutscher Gewerkschaftsbund

E-Mail: sozialstaatsradar@dgb.de