DGB-Position zur Reform der Schuldenbremse

Positionspapier07. Mai 2024

Datei herunterladen

iStock.com/DSCimage

Die Schuldenbremse verhindert Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und den Klimaschutz. Sie ist eine Zukunftsbremse für Deutschland.

Bei Schienen, Wohnungsbau oder Schulen – Deutschland spart sich kaputt. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Schuldenbremse. Sie verhindert Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und den Klimaschutz, die für unsere Zukunft wichtig sind. Deshalb ist es gut, dass Union und SPD angekündigt haben, die Schuldenbremse zu lockern und ein Sondervermögen für Investitionen zu schaffen.

Damit langfristige Investitionen dauerhaft nicht unter kurzfristigen Haushaltszwängen leiden, muss die Schuldenbremse jedoch grundlegend reformiert werden. 51 Wissenschaftler*innen aus Deutschland und dem Ausland unterstützen diese Forderung gemeinsam mit der Hans Böckler Stiftung, damit Deutschland widerstandsfähig, innovativ und nachhaltig bleibt.

Über 50 Wissenschaftler*innen sprechen sich gemeinsam mit uns und der Hans-Böckler-Stiftung für die Reform der Schuldenbremse aus. Denn Deutschland steht vor großen Herausforderungen und trägt als drittgrößte Volkswirtschaft eine besondere Verantwortung.

Industriestandort unter Druck – jetzt in die Zukunft investieren

Verschiedene große Industriekonzerne stehen in den Schlagzeilen, weil sie Stellen abbauen oder Standorte verlagern wollen. Die Probleme in diesen Konzernen sind vielschichtig. Häufig überlagern sich branchenspezifische Herausforderungen, Fehleinschätzungen des Managements und mangelnder Mut, in die Zukunft zu investieren. Für uns steht fest: Standortschließungen und Stellenabbau sind nicht die Lösung, um auf diese Krisen zu reagieren. Von einer flächendeckenden Krise ganzer Branchen kann bisher keine Rede sein.

Allerdings stehen Politik und Konzerne mehr denn je in der Pflicht, endlich in zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu investieren. Die sozial-ökologische und die digitale Transformation müssen konsequent angegangenen werden. Dazu gehört, dass der Staat energieintensive Unternehmen unterstützt. Auch wenn die Energiepreise deutlich gefallen sind, liegen sie immer noch über dem Niveau vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Bundesregierung muss schnell für bezahlbare Energiepreise sorgen.

Industriestandort sichern, erneuerbare Energien ausbauen

Im Strategiepapier „Starke Wirtschaft, starker Sozialstaat“ legen wir Gewerkschaften dar, wie eine bezahlbare Energieversorgung aussehen muss. „Langfristig wird es kostengünstige Energiepreise und eine zuverlässige Energieversorgung nur durch einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze, die Schaffung einer Wasserstoffinfrastruktur und Wasserstoffproduktion sowie den Zubau von H2-Ready-Kraftwerken geben“. Darum müssen Ausbau und Genehmigung priorisiert erfolgen. Diese Maßnahmen sichern zudem die industrielle Produktion am Standort Deutschland und viele hunderttausende tariflich und mitbestimmte Arbeitsplätze.

Straßen, Schienen, Brücken, Wohnungen, Schulen, Ämter, die gesamte öffentliche Infrastruktur – wohin man blickt, wird abgebaut statt ausgebaut. Es werden Warnschilder aufgestellt, statt zu sanieren und öffentliche Angebote schrumpfen, statt zu wachsen. Damit sinkt nicht nur die Attraktivität vieler Orte für die Bürger*innen und Unternehmen, auch Deutschlands Status als Wirtschaftskraft verschlechtert sich zunehmend. Grund dafür ist auch die Schuldenbremse. Sie basiert auf der Grundhaltung, dass Sparen grundsätzlich gut ist und Schulden machen grundsätzlich schlecht. Mit dieser Einstellung hat sich der Staat selbst eines wichtigen Instrumentes beraubt: nämlich der Möglichkeit, große Anschaffungen und Investitionen auch mit Hilfe von Krediten zu finanzieren. Wer jedoch nicht in die Zukunft, in Wohlstand und die Arbeitsplätze von morgen investiert, macht einen viel größeren Fehler als Schulden: Er bremst unser Land aus – mit teuren Folgen für die kommenden Generationen.

Gerade bei einer schwächelnden Wirtschaftslage braucht es Investitionsprogramme, die unsere Gesellschaft stärken und der Wirtschaft neuen Schwung verleihen. Der Klimawandel, die Energiewende, die Digitalisierung, die Verkehrswende und die Demografie sind gigantische Herausforderungen, die keinen weiteren Aufschub dulden.

DGB/Hans-Christian Plambeck

Ausreichende Infrastrukturmaßnahmen des Landes werden damit endlich möglich. Trotzdem bleibt es dabei: Die Schuldenbremse muss so reformiert werden, dass zukunftsorientierte Investitionen nicht mehr unter kurzfristigen Haushaltszwängen leiden.

Die Schuldenbremse ist ein finanzpolitisches Instrument. Sie begrenzt die Höhe der Neuverschuldung und soll dafür sorgen, dass Bund und Länder nicht wesentlich mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Ihr zugrunde liegt ein eher undemokratisches Gesamtverständnis: nämlich die Annahme, dass politische Entscheidungsträger*innen gerne willkürlich “Geschenke verteilen” oder auch populistische Maßnahmen ergreifen, um Wählerstimmen zu gewinnen – ohne dabei die langfristigen finanziellen Auswirkungen zu berücksichtigen.

Die Schuldenbremse wurde 2009 mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz verankert. Seit 2016 gilt sie für den Bund. In den Artikeln 109 und 115 des Grundgesetzes wurden detaillierte, strenge Vorgaben formuliert. Diese Regeln bestehen aus:

Die Strukturkomponente regelt den Grundsatz. Danach darf der Bund nur noch Kredite in Höhe von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen – die Länder hingegen gar keine. Finanzielle Spielräume ergeben sich nur noch über Umwege, z. B. in Form sogenannter Sondervermögen oder durch die Konjunkturkomponente. Sie erhöht die Möglichkeit der Kreditaufnahme in konjunkturell schlechten Zeiten und reduziert sie in konjunkturell guten Zeiten. Allerdings funktioniert aufgrund fehlerhafter Berechnungsmethoden nicht einmal dieser Mechanismus so wie er soll.

Durch die Ausstattung öffentlicher Unternehmen mit mehr Eigenkapital können ebenfalls Investitionen umgesetzt werden. Diese Spielräume wurden jedoch über Jahre nicht genutzt. In vielen wichtigen Bereichen fehlen dadurch dringend notwendige Investitionen.

Von 2020 bis einschließlich 2023 wurde die Schuldenbremse ausgesetzt, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und der Energiepreiskrise abzufedern. Denn laut Verfassung darf die Schuldenbremse nur in Notlagen wie Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen gelockert werden.

Anders als die Schuldenbremse ist die Schwarze Null keine gesetzliche Verpflichtung, sondern ein politisches Bekenntnis. Als Schwarze Null wird ein ausgeglichener öffentlicher Haushalt bezeichnet, bei dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen. Deutschland hatte 2014 zum ersten Mal einen ausgeglichenen Haushalt. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie endete dieses Kapitel.

DGB/Simone M. Neumann

Marode Straßen und Züge, ein löchriges Handynetz und eine Wirtschaft, die inmitten der Klima-Transformation orientierungslos gelassen wird: Deutschland macht sich weltweit zunehmend lächerlich. Ein Ende der Schuldenbremse und mehr Investitionen sind dringend erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

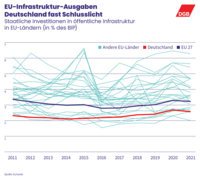

DGB/Primärquelle: Eurostat

10.786 Kommunen – also Kreise, Städte und Gemeinden – zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2022. Das sind 10.786 Orte der Begegnung, des Zusammenlebens, des Alltags. Kommunen spielen eine Schlüsselrolle für unsere Gesellschaft. Ob im Krankenhaus, im Bus oder auf dem Spielplatz: Wir spüren jeden Tag, ob unsere Kommune ihre vielfältigen Aufgaben erfüllt. Die Liste der Aufgaben ist lang. Sie zeigt, dass die Kommunen einen Großteil der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitstellen. Das bringt Verantwortung mit sich. Denn diese Angebote sollen bezahlbar, erreichbar und gut sein – und zwar dauerhaft und für alle.

DGB

Kommunen sind für rund ein Drittel aller staatlichen Investitionen verantwortlich. Außerdem liegt rund die Hälfte der öffentlichen Bauprojekte in ihrer Hand. Ihre Leistungen und Infrastrukturen sind für die Gesellschaft unverzichtbar. Sie dürfen nicht aufgrund von Sparzwängen dem Rotstift zum Opfer fallen. Dies betrifft insbesondere Investitionen in Gute Arbeit, in den Klimaschutz, in das öffentliche Personal und den sozialen Zusammenhalt.

Doch Kommunen stehen vor vielen Herausforderungen: Immer mehr Menschen ziehen in Städte. Immer weniger Kinder werden geboren. Das lässt Gemeinden altern und schrumpfen. Auch für die Umsetzung eines sozial gerechten Klimaschutzes und Maßnahmen zur Klimaanpassung (z. B. Wassermanagement, Forstmanagement, Feuerwehr) sowie die Versorgung geflüchteter Menschen sind Kommunen verantwortlich.

Viele Kommunen leiden unter der Last der sogenannten Altschulden. Bereits vor den aktuellen Krisenjahren waren rund 2.000 Kommunen überschuldet – also fast jede 5. der knapp 11.000 Kommunen in Deutschland. Dies liegt zum einen am Strukturwandel. Aber auch daran, dass Bund und Länder immer mehr Aufgaben an Kommunen übertragen haben. Und das, ohne für finanziellen Ausgleich zu sorgen.

Der Investitionsstau im Bildungsbereich ist besonders riesig. An hessischen Schulen z. B. beträgt er rund 5 Milliarden Euro laut einer aktuellen Schätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen. Die heutigen Ausgaben für Investitionen und den Unterhalt von Schulen in Hessen sind durchschnittlich 60 Prozent niedriger als 2010 und 2011. In diesen Jahren wurden Konjunkturprogramme genutzt, um mehr Gelder in den Bildungsbereich zu stecken. Doch die Kommunen sollten nicht auf kurzfristige (Konjunktur-)Programme angewiesen sein, damit sie notwendige Renovierungen und den Ausbau der Infrastrukturen vorantreiben können. Vielmehr müssen sie dauerhaft handlungsfähig gemacht und auf ein solides finanzielles Fundament gestellt werden. Bund und Länder sind hier in der Pflicht. Und sie müssen umgehend mehr gegen den Personalmangel im öffentlichen Dienst tun, z. B. in den Schulen sowie im Bereich der sozialen Dienstleistungen und im Gesundheitsbereich. Das meint vor allem die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung.

Denn Sichtbarkeit und Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge beeinflussen das Vertrauen der Menschen in die staatliche Handlungsfähigkeit. Mit gut ausgestatteten Schulen und Kitas, modernen und bezahlbaren Schwimmbädern, Kultureinrichtungen sowie leicht erreichbaren Gesundheits- und Beratungsangeboten fühlen sich Bürger*innen zufriedener und sicherer. Auch sind gute öffentliche Angebote zentral für mehr Verteilungsgerechtigkeit.

Wenn Regionen für ihre Bewohner*innen und als Wirtschaftsstandort attraktiv bleiben wollen, müssen sie investieren.

Einige grundlegende Dienstleistungen sind für die meisten von uns so selbstverständlich, dass sie nicht wegzudenken sind. Und sie sind wichtig, damit unser Zusammenleben und unsere Wirtschaft funktionieren. Wir nennen diese Dienstleistungen die Daseinsvorsorge. Wir haben für euch in diesem Poster zusammengefasst, was alles zur Daseinsvorsorge gehört.

Entlastung und Stabilisierung der Kommunen

Die Städte und Gemeinden müssen sowohl kurzfristig entlastet als auch längerfristig auf ein stabiles finanzielles Fundament gestellt werden. Wir fordern daher:

Solidarische Entschuldung: eine einmalige Übernahme kommunaler Altschulden durch Bund und Länder sowie längerfristige Maßnahmen, um die kommunale Handlungsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen

Eine Reform der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer mit einer breiteren Einnahmebasis

Ein echtes Konnexitätsprinzip und – wo nötig – Änderungen im Grundgesetz: Wenn Kommunen Aufgaben aus dem Bereich von Bund und Ländern übernehmen sollen, müssen sie dafür von der jeweiligen Ebene auch entschädigt werden

Investitionen in Fachkräfte im gesamten öffentlichen Dienst

Für uns steht außer Frage: Die öffentliche Hand muss beim Abbau des enormen Investitionsstaus einen Zahn zulegen. Der Staat muss massiv investieren, um die Zukunfts- und Handlungsfähigkeit unseres Landes zu gewährleisten. Dazu zählen u. a. Investitionen in den klimaneutralen Umbau, nachhaltige Mobilität, Infrastruktur und Digitalisierung – aber auch in die Daseinsvorsorge wie bezahlbaren Wohnraum, Bildung und Gesundheit sowie in das Personal im öffentlichen Dienst.

Was wir ebenfalls dringend brauchen: eine Reform unseres Steuersystems für mehr Gerechtigkeit. Denn wer mehr erwirtschaftet und besitzt, sollte auch mehr zum Gemeinwohl beitragen. Und der Staat, der Steuern einfordert, muss diese Einnahmen umgehend für seine Bürger*innen einsetzen.

Unser Aufruf geht daher an alle Entscheidungsträger*innen in den Kommunen, Ländern und dem Bund: Traut euch, mit einer Reform der Schuldenbremse und einem gerechteren Steuersystem zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Investiert in die Zukunft unseres Landes durch eine gute Daseinsvorsorge, statt auf der Stelle zu treten und Deutschland ins Abseits zu schieben.

07. Mai 2024

Datei herunterladen10. Dezember 2020

Datei herunterladenklartext Nr. 04/2026

News02. Februar 2026

Artikel lesen27. Januar 2026

Artikel lesenklartext Nr. 03/2026

News26. Januar 2026

Artikel lesenFür eine aktive Wirtschaftspolitik

News09. Januar 2026

Artikel lesenStefan Körzell, DGB-Vorstandsmitglied

News31. Oktober 2025

Artikel lesen