Reiches Reformvorschläge ignorieren Beschäftigtenrealität

Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied

Statement22. Dezember 2025

Artikel lesen

Tamara Sales – stock.adobe.com

Wir haben nicht alle die gleichen Chancen auf gute Löhne, ein Vermögen, gute Bildung, oder gute Gesundheit. Wir setzen uns ein für mehr Gerechtigkeit!

Deutschland gehört zu den reichsten Ländern weltweit. Doch nicht alle Menschen hier haben gleiche Chancen auf gute Löhne, Vermögen und den Zugang zu Bildung, Kultur oder Gesundheit. Erfahre, was für mehr Gerechtigkeit und Teilhabe aller zu tun ist.

Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf die faire Aufteilung von

Doch in Deutschland wächst die Lücke zwischen wenigen Menschen, die sehr viel Vermögen besitzen, und der breiten Masse, die im Verhältnis sehr wenig oder keinen Besitz hat. Diese Ungerechtigkeit wird dadurch verschärft, dass arme Menschen häufiger in Gegenden mit schlechterer Infrastruktur leben: Schulen, Bibliotheken oder Schwimmbäder sind in schlechterem Zustand als in reichen Nachbarschaften oder gar geschlossen. Das ist ungerecht und gefährdet den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

Wenn Menschen keine Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe, Aufstieg und Wohlstand haben, droht ein Vertrauensverlust für die Demokratie. Perspektivlosigkeit, Sorge vor Armut und Ausgrenzung sind Nährboden für populistische Erzählungen und extremistische Parteien.

Wir wollen echte Chancen für alle in unserer Gesellschaft. Verteilungsgerechtigkeit ist deshalb ein zentrales Ziel für uns Gewerkschaften.

DGB/Hans-Christian Plambeck

50 Prozent der Bevölkerung haben fast gar keine Rücklagen, während die Superreichen immer reicher werden. Wir müssen die Vermögenssteuer wieder einführen und brauchen ein gerechtes Erbschaftssteuergesetz.

Deutschland zählt unter den Industriestaaten zu den Staaten, in denen Vermögen besonders ungleich verteilt ist. Das zeigt auch der sogenannte Gini-Koeffizient. Dies ist ein Indikator für die Verteilung von Vermögen: Bei 0 ist alles Vermögen gleich verteilt. Bei 1 besitzt eine Person das gesamte Vermögen. In Deutschland hält sich der Gini-Koeffizient hartnäckig bei ca. 0,8.

Die reichsten 10 Prozent verbuchen hierzulande 60 Prozent des Gesamtvermögens auf sich. Gleichzeitig besitzt die untere Bevölkerungshälfte nur knapp 2,5 Prozent des Gesamtvermögens. Angesichts gestiegener Mieten und Preise, z.B. bei Nahrungsmitteln oder Energie, ist zu befürchten, dass es bei den Ärmeren sogar zu weiterem Vermögensabbau kommt. Denn hier besteht Vermögen oft nicht aus Immobilien oder Betriebsvermögen, sondern aus Geld auf Sparkonten. Auf diese Spareinlagen musste nun aber oftmals zurückgegriffen werden, um die höheren Rechnungen in der Inflation zu begleichen. Auch Menschen mit mittleren Einkommen sind hiervon betroffen.

Eine Analyse des Netzwerks Steuergerechtigkeit zeigt, dass die vermögendsten 4.300 Haushalte ca. 1,4 Billionen Euro besitzen. Gleichzeitig lebt in Deutschland jedes 5. Kind in Armut. Über 13 Millionen Menschen sind armutsbetroffen.

Die hohe Vermögenskonzentration bei den Reichsten hat nichts mit Leistungsgerechtigkeit zu tun. Denn ein Großteil des Vermögens wird vererbt. Dem gegenüber stehen 70 Prozent der Bevölkerung, die gar nichts erben. Besonders problematisch: Meist wird auf Erbschaften keine Steuer bezahlt. Dabei geht es nicht um die Erbschaft von „Omas Häuschen“, sondern um riesige Familienerbschaften.

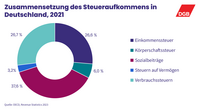

Unser Steuersystem ist ungerecht. Superreiche, große Erbschaften und Topverdienende tragen gemessen an ihrer Finanzkraft verhältnismäßig wenig zur Finanzierung unseres Gemeinwesens bei. Stattdessen finanzieren die normalen Beschäftigten einen Großteil des Steueraufkommens über direkte Steuern (z.B. Lohnsteuer) und indirekte Steuern (Mehrwertsteuer).

DGB

Deutschland braucht dringend ein gerechteres Steuersystem, das Beschäftigte und Familien entlastet und Reiche stärker in die Pflicht nimmt. Wie das konkret gelingt, zeigt unser Steuerkonzept.

Um den Gegensatz zwischen Reichtum und Armut besser zu verstehen, muss man sich anschauen, ab wann ein Mensch als arm gilt. In Deutschland gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2022 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland netto nach Steuern und Sozialabgaben bei 1.250 Euro im Monat. Für eine Familie mit 2 Erwachsenen mit 2 Kindern unter 14 Jahren lag der Schwellenwert bei 2.625 Euro im Monat.

Nach dieser Definition waren im Jahr 2022 gut 17,3 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das waren laut Statistischem Bundesamt 20,9 Prozent der Bevölkerung. Gegenüber dem Vorjahr blieben die Werte nahezu unverändert: So waren im Jahr 2021 knapp 17,3 Millionen Menschen oder 21 Prozent der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Wer so wenig Geld zur Verfügung hat, kann sich oft kaum die Miete leisten. Eine eigene Immobilie ist undenkbar. Auch die Bildungschancen der Kinder sind an den Status der Eltern gekoppelt. Studien zeigen, dass sich Armut über Generationen vererbt. Damit dieser Kreislauf durchbrochen wird, muss der Staat eingreifen und vor allem die Bildungschancen für Kinder aus armen Familien verbessern.

Der Sozialstaat muss Sicherheit in den unterschiedlichen Lebenslagen gewährleistet, um vor Armut zu schützen. Darum haben wir auch die Einführung des Bürgergeldes begrüßt oder setzen uns für die Kindergrundsicherung ein.

Um eine gute Infrastruktur für alle und damit die Grundlagen für gesellschaftliche Teilhabe und Gerechtigkeit zu finanzieren, braucht es eine andere Finanz- und Steuerpolitik: weg von einem Sparkurs hin zu staatlichen Investitionen und einem gerechten Steuersystem.

Ein starker Sozialstaat, der die Bürger*innen vor Armut schützt und Sicherheit gibt, kostet Geld. Ein öffentlicher Sparkurs belastet vor allem Ärmere der Gesellschaft und ist deshalb eine verteilungspolitische Kampfansage. Öffentliche Investitionen in eine gute und bezahlbare Infrastruktur und Daseinsvorsorge – wie bezahlbaren Wohnraum, Bildung, ÖPNV oder Klimaschutz – sichern den sozialen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft mit guten Arbeitsplätzen in einer intakten Umwelt.

Deshalb braucht es neben einer Reform des Steuersystems auch eine Reform der Schuldenbremse. Nur so kann unser Staat handlungsfähig bleiben. Die Frage darf nicht sein, wo man den Rotstift ansetzt, sondern wie man Investitionen ermöglicht. Zukunftsinvestitionen, die über Jahrzehnte tragen z.B. in Schulen, Datennetze und die Energiewende, müssen über Schulden finanziert werden dürfen. Nur so kann der Staat für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen und die digitale und ökologische Transformation sozial gerecht gestalten.

Gerechte Einkommensverteilung bedeutet, dass die Beschäftigten ihren fairen Anteil an der Wirtschaftsentwicklung erhalten: also eine gerechte Verteilung zwischen Arbeit und Kapital. Nur durch die Arbeit der Beschäftigten können Unternehmen Gewinne einfahren. Dafür müssen Beschäftigte auch fair entlohnt werden. Dafür kämpfen Gewerkschaften in ihren Tarifverhandlungen. Allein 2023 konnten unsere Gewerkschaften Tarifverträge für 11 Millionen Menschen abschließen und für mehr Lohn, mehr Freizeit und mehr Sicherheit sorgen.

Tarifverträge sind damit der wichtigste Faktor, wenn es um die Verteilung zwischen Löhnen und Gehältern einerseits und Unternehmens- und Vermögenseinkommen andererseits geht. Das Problem: Seit Jahrzehnten nimmt die Zahl der Betriebe mit Tarifvertrag ab. Nur noch rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland sind in einem tarifgebundenen Arbeitsverhältnis. Um das zu ändern, haben wir die Tarifwende ausgerufen. Wir setzen uns dafür ein, dass wieder mehr Beschäftigte von einem Tarifvertrag profitieren. Dabei ist es auch Aufgabe der Politik, für mehr Tarifbindung zu sorgen.

Eine gerechte Einkommensverteilung bedeutet auch, eine gerechte Verteilung zwischen den Einkommensgruppen. Das Problem: Seit der Jahrtausendwende hat sich der Anteil der 10 Prozent der einkommensreichsten Bürger*innen stark von den restlichen Menschen abgekoppelt:

Das heißt, der Abstand zwischen Top-Verdiener*innen und denjenigen mit niedrigen Gehältern klaffte 2019 noch weiter auseinander als im Jahr 2000. Besonders ungerecht: In schlecht bezahlten Jobs arbeiten besonders oft Menschen mit Migrationsgeschichte und Frauen.

Wir wollen, dass alle Menschen von ihrer Arbeit gut leben können. Deshalb fordern wir:

Starke Gewerkschaften und Betriebsräte können dabei am Arbeitsplatz gegen Diskriminierung z.B. aufgrund der Herkunft oder des Geschlechts wirken.

Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf die faire Aufteilung von Ressourcen, Chancen und Wohlstand in einer Gesellschaft. Für uns geht es im Kern darum, dass alle Menschen in der Gesellschaft gleiche Zugangschancen haben, unabhängig von ihren individuellen Umständen wie Einkommen, Herkunft oder sozialem Status.

Die primäre Einkommensverteilung bezieht sich auf die Verteilung des Einkommens, wie es unmittelbar aus wirtschaftlichen Aktivitäten – wie Löhnen, Gehältern, Gewinnen und Kapitalerträgen – entsteht, bevor staatliche Eingriffe oder soziale Sicherheitsnetze berücksichtigt werden. Diese Verteilung spiegelt die Einkommensunterschiede wider, die auf dem freien Markt und in der Wirtschaftstätigkeit selbst auftreten.

Die sekundäre Einkommensverteilung bezieht sich auf die Verteilung des Einkommens nach Steuern, Sozialleistungen und staatlichen Transferzahlungen sowie anderen sozialen Umverteilungsmechanismen. Hier greift der Staat ein, um die Einkommensunterschiede zu korrigieren und sozialen Ausgleich zu schaffen. Dies kann durch progressive Steuersysteme, Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Renten und andere soziale Maßnahmen geschehen.

Die sekundäre Einkommensverteilung zielt darauf ab, die soziale Gerechtigkeit zu fördern und sicherzustellen, dass diejenigen, die weniger verdienen oder in prekären Situationen sind, Unterstützung erhalten, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. In vielen Ländern werden primäre und sekundäre Einkommensverteilung gemeinsam betrachtet, um ein umfassendes Bild der Einkommensungleichheit und der Wirksamkeit von Sozialpolitik zu erhalten.

So ist der Gini-Koeffizient der Einkommensverteilung vor Sozialleistungen in Deutschland bei ca. 0,5 und nach Sozialleistungen bei 0,3. Umverteilung wirkt, hier ist aber deutlich Luft nach oben.

Es gibt je nach Definition 4 Formen von Gerechtigkeit:

Diese Prinzipien werden allgemein anerkannt und sind kulturübergreifend gültig.

Der Gini-Koeffizient zeigt auf einer Skala von 0 bis 1 (oder auch 0 bis 100), wie ungleich die Einkommen verteilt sind. Bei 0 hätten alle das gleiche Einkommen, bei 1 würde alles Geld nur einer Person gehören. Kleine Änderungen bei diesem Wert können viel bedeuten. Man kann den Gini-Koeffizienten benutzen, um zu sehen, wie ungleich Einkommen und auch Vermögen verteilt sind.

Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied

Statement22. Dezember 2025

Artikel lesen17. Dezember 2025

Artikel lesenAnja Piel, DGB-Vorstandsmitglied

Statement17. Dezember 2025

Artikel lesen16. Dezember 2025

Artikel lesenklartext Nr. 42/2025

News08. Dezember 2025

Artikel lesenklartext Nr. 42/2025

News08. Dezember 2025

Artikel lesenklartext Nr. 37/2025

News30. Oktober 2025

Artikel leseneinblick-Interview mit Anne Brorhilker

News16. Oktober 2025

Artikel lesen12. September 2025

Artikel lesenklartext Nr. 27/2025

News28. Juli 2025

Artikel lesen